Abgelehnte Anträge – ein Fundus besonderer Art

Eine Besonderheit der für GEPRIS Historisch aufbereiteten Datensammlung ist, dass sie auch über abgelehnte (sowie anderweitig erledigte) Anträge Auskunft gibt. Insgesamt sind 8 Prozent abgelehnte und 2 Prozent anderweitig erledigte Anträge dokumentiert, für etwa 1 Prozent der Fälle konnte kein Förderstatus ermittelt werden (vgl. Abbildung 1). Nicht immer war die Aktenlage eindeutig, sodass sich hierunter auch eine unbekannte Zahl an Fällen befindet, die vermutlich in eine der beiden Kategorien fallen – und es so umgekehrt sicher auch einige Fälle gibt, die als bewilligt geführt werden, obwohl sie letztendlich doch nicht gefördert wurden.

Die Unterscheidung abgelehnt/anderweitig erledigt differenziert dabei wie folgt: Während bei einer Ablehnung davon auszugehen ist, dass diese Entscheidung nach Beratung der mit dem Fall befassten Gremien (Fachgutachter, Fachspartenleiter, Präsidium ...) erfolgte, wird die Kategorie „anderweitig erledigt“ verwendet, um die Nicht-Förderung aufgrund besonderer Umstände im Vorfeld einer Gremienentscheidung zu klassifizieren. Den Status erhalten beispielsweise Anträge, bei denen der Antragstellende den Antrag wieder zurückgezogen hat oder nicht mehr in der Lage war, eine Bewilligung anzutreten (aufgrund von Krankheit oder Tod, wegen des Antritts einer Stelle, etwa bei Stipendiaten, der Einberufung zum Wehrdienst o. a.). Mancher Antrag wurde auch dadurch „anderweitig erledigt“, dass der damit befasste Sachbearbeiter oder in einzelnen Fällen auch ein Mitglied des Präsidiums der Meinung war, der Antrag sei bei einem anderen Förderer oder direkt beim Ministerium besser aufgehoben, kurz: dass sich die DFG als nicht zuständig erklärte.

In nur sehr wenigen Fällen wurden den für GEPRIS Historisch ausgewerteten Quellen Angaben entnommen, die eine Ablehnung oder anderweitige Erledigung begründen. Diese Hinweise finden sich in der Datenbank im Feld „Kommentar“, der folgende Text geht auf einige dieser Kommentare exemplarisch ein. Entsprechende Hinweise aus weiteren Quellen ergänzen das Bild.

Die Frage der Förderquoten

Stellt man die Zahl von 4.104 abgelehnten Fällen der Jahre 1920 bis 1945 ins Verhältnis zur Zahl insgesamt entschiedene Anträge (also ohne Anträge die anderweitig erledigt sind oder für die der Förderstatus unbekannt ist), errechnet sich eine aus heutiger Sicht verblüffende Förderquote von etwa 91 Prozent. Tabelle 1 weist aus, wie sich die Anteile über Zeit und Förderprogramm entwickelt haben.

Zu erkennen ist, dass für Anträge auf Reisebeihilfen und Druckzuschüsse mehr Ablehnungen dokumentiert sind als für die anderen Programme. Insbesondere für Forschungsaufträge sind fast ausschließlich Bewilligungen dokumentiert.

Die in der Tabelle ausgewiesenen Anteile werfen natürlich sofort die Frage auf, ob die GEPRIS Historisch zugrundeliegenden Daten gerade mit Blick auf abgelehnte Anträge wirklich repräsentativ sind. Mit Blick auf die für GEPRIS Historisch konsultierten Primärquellen ist darauf hinzuweisen, dass etwa DFG-Jahresberichte nur Auskunft über bewilligte Vorhaben geben. Darüber hinaus finden sich auch in der Literatur Hinweise, dass abgelehnte Anträge weniger gut dokumentiert sind. So konnte der Wissenschaftshistoriker Lothar Mertens nachweisen, dass bezogen auf Forschungsstipendien in den Anfangsjahren Akten überhaupt erst angelegt wurden, wenn ein Stipendium bewilligt wurde (vgl. Themenseite Datenquellen). Gleichwohl zeigt ein Abgleich mit in den Jahresberichten der Notgemeinschaft veröffentlichten Statistiken, dass GEPRIS Historisch in seiner Abdeckung bewilligter und abgelehnter Anträge zumindest in der Größenordnung nicht weit entfernt von der damals gängigen Förderpraxis zu sein scheint.

Beispielhaft nachzeichnen lässt sich dies anhand von Stipendienanträgen. So hält etwa der Jahresbericht 1926 fest, dass auf insgesamt 148 neue Anträge 131 Bewilligungen entfielen. Als Erklärung für die geringe Ablehnungsrate gibt der Text „zu bedenken, daß seitens der Antragsteller – zu einem erheblichen Teil Professoren, die für ihre Schüler Hilfe erbitten – bereits eine Auswahl getroffen wird“ (Notgemeinschaft 1926: 120). Ähnliche Zahlen dokumentiert der Jahresbericht 1927 mit einem Verhältnis von 277 Neubewilligungen zu 19 Ablehnungen (Notgemeinschaft 1927: 118). Das entspräche etwa einer Ablehnungsquote von nur 6 Prozent. Dass sich hinter einer solchermaßen niedrigen Ablehnungsrate möglicherweise ein Problem verbergen könnte, wird in dem Bericht durchaus anerkannt, wie die folgende Textstelle zeigt.

Werden Stipendienanträge zu unkritisch bewertet? Zu einer Diskussion Ende der 20er-Jahre

Von hervorragender Seite wurde kürzlich mit Bezug auf die Unterstützung wissenschaftlicher Forschungen durch öffentliche Mittel geäußert, es kämen dabei eigentlich immer nur die an die Reihe, deren Arbeiten überflüssig sind. Die Notgemeinschaft ist sich dessen sehr wohl bewußt, daß unter den vielen Themen ihrer Stipendiaten sicher manche sind, bei denen es kein Unglück wäre, wenn sie nicht durchgeführt würden. Kritik ist der Notgemeinschaft hier nicht erspart geblieben und wird ihr immer erwünscht bleiben, wenn sie mit dazu beiträgt, den richtigen Forscher vor die richtige Aufgabe zu stellen. Die Notgemeinschaft wird für jede Anregung, die ihre Fürsorge für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu vertiefen geeignet ist, dankbar sein, wie sie auch die besondere Mitarbeit der Haupt- und Fachausschußmitglieder auf diesem Gebiete aufs dankbarste anerkennen muß.

Quelle: Notgemeinschaft 1927: 121.

Allerdings waren auch damals schon die Förderquoten über die Zeit keineswegs stabil. Anfang der 30er-Jahre führte etwa die Weltwirtschaftskrise zu dramatischen Budgetkürzungen der Notgemeinschaft (vgl. Text zur Budgetentwicklung). Das blieb auch hinsichtlich der Bewilligungschancen von Stipendienanträgen nicht ohne Wirkung. So wird im Jahresbericht 1932 darauf verwiesen, dass 603 Bewilligungen 190 Ablehnungen gegenüberstanden (Notgemeinschaft 1932: 59). Im letzten Bericht der Notgemeinschaft betrug das Verhältnis schließlich 648 Bewilligungen zu 124 Ablehnungen (Notgemeinschaft 1933: 80). Für die Jahre des Übergangs von der DFG zum Reichsforschungsrat (RFR) (1933 bis 1937) hat der Wissenschaftshistoriker Lothar Mertens schließlich eine durchschnittliche Förderquote von 68 Prozent ermittelt (auf Basis von 1.602 Stipendienanträgen).

Verfahrensspezifische Ablehnungen

Über die Gründe einer Ablehnung geben die Daten nur wenige Auskünfte. Dies ist vor allem der Quellenlage geschuldet, da entsprechende Informationen fast ausschließlich aktenbasiert zu ermitteln sind, also beispielsweise nicht für Fälle, die auf der Grundlage von Quellen wie Jahresberichten, Hauptausschuss-Listen oder Karteikarten in die Datensammlung von GEPRIS Historisch gelangten.

Festgehalten sind solche Gründe im Feld „Kommentar“. So wird der Antrag auf „Bereitstellung eines Gasstoffwechselapparates nach Knipping“ als persönliche Leihgabe aus dem Apparatebestand der Notgemeinschaft, der für ein Vorhaben zur „Bearbeitung des Verhaltens des Stoffwechsels bei chirurgischen Erkrankungen, insbesondere bei Basedowerkrankungen“ beantragt wurde, abgelehnt, da nach Auffassung der Notgemeinschaft „derartige Geräte zum Betrieb jeder Klinik gehörten und demzufolge aus Staatsmitteln anzuschaffen seien“. Dass Geräte der „Grundausstattung“ nicht aus dem Förderbudget finanziert werden, zählt auch heute noch zu den wesentlichen Prinzipien der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Verschiedentlich wurden auch Ablehnungen ausgesprochen, weil sich geänderte Fördervoraussetzungen nicht hinreichend schnell herumgesprochen hatten – so etwa mit Bezug auf Forschungsstipendien. Für diese hatte der seit 1934 amtierende DFG-Präsident Johannes Stark festgelegt, dass mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1935/36 ab dem 1. April die Promotion formale Eingangsvoraussetzung sei. Dies führte vor allem bei Diplomingenieuren zu einem vorzeitigen Ausschluss (vgl. Mertens, 2004: 175).

Das weibliche Geschlecht als Hindernis

3 Prozent aller in GEPRIS Historisch entfallenden Anträge stammen von Frauen, ihr Anteil an Bewilligungen liegt bei 88 Prozent, an Ablehnungen bei 9 Prozent. Der Vergleich bietet auf den ersten Blick Anlass zur Entwarnung – Anträge von Frauen wurden nicht bzw. nur geringfügig seltener als diejenigen von Männern abgelehnt. Tatsächlich ergibt sich aber das Bild einer erst auf den zweiten Blick erkennbaren „Diskriminierung von Frauen“, wie Lothar Mertens ein Kapitel seiner Studie zu den DFG-Stipendien der Jahre 1933 bis 1937 überschreibt. Näheres hierzu findet sich auf der hier zugänglichen Themenseite.

Jüdische Antragsteller

In den Jahren der Weimarer Republik fanden sich in großer Zahl jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter den Antragstellenden der Notgemeinschaft. Geht man davon aus, dass jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in etwa entsprechend ihres Anteils an der Hochschullehrerschaft als Antragstellende an die DFG herangetreten sind, kann man annehmen, dass sich ihr Anteil an allen Antragstellenden in einer Größenordnung von etwa 18 Prozent bewegte (vgl. Grüttner/Kinas, 2007: 147). Infolge des 1933 von den Nationalsozialisten verabschiedeten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (BBG) verloren Juden nicht nur ihre Anstellung an den Hochschulen, sie durften auch bei der DFG keine Anträge mehr stellen (vgl. Text zu vertriebenen Wissenschaftlern).

In GEPRIS Historisch finden sich nur sehr wenige Belege für die Frage, ob und wenn ja welche Auswirkungen die Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensgemeinschaft auf Förderentscheidungen durch die Notgemeinschaft hatten. Dies ist nicht zuletzt der besonderen Aktenlage geschuldet: Infolge der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden vermutlich auch bei der DFG systematisch Akten jüdischer Antragsteller vernichtet. Dies leitet der Historiker Lothar Mertens daraus ab, dass in den von ihm gesichteten Fällen Akten jüdischer Antragsteller deutlich unterrepräsentiert sind (vgl. Text zur Datenbasis). Abgelehnte Anträge jüdischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelangten so maßgeblich über nicht aktenbasierte Quellen in die Datensammlung – und so ganz überwiegend auch ohne die Möglichkeit, spezifische Ablehnungsgründe zu rekonstruieren.

In einer Rekonstruktion der Biografien von 46 vertriebenen Antragstellerinnen und Antragsstellern kommt Karin Orth für Anträge vor dem Jahr 1933 zu dem Schluss, „dass sich in den überlieferten Quellen keine expliziten Hinweise oder auch nur Andeutungen auf die jüdische Religionszugehörigkeit oder Herkunft der 46 Forscher oder sonst eine Form der (rassistischen) Diskriminierung finden. Dies heißt freilich nicht, dass keine antisemitischen Ressentiments existierten, sondern zunächst nur, dass keine verschriftlicht wurden“ (Orth, 2016: 91).

Die sehr wenigen überlieferten und für GEPRIS Historisch entsprechend

aufbereiteten Fälle sind also allenfalls exemplarisch und können so nur andeuten, welches

Unrecht sich spätestens Anfang der 30er-Jahre durchzusetzen begann. So gelang es 1932 zwei

DFG-Stipendiaten an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, ein

Stipendium

für einen Kollegen zu vereiteln, indem sie bei der DFG „zur Anzeige brachten“,

dass der

Antragstellende „jüdischer Abstammung“ sei. Ein weiterer

Denunziationsfall ist gegenüber dem

sehr DFG-aktiven Pflanzenphysiologen Ernst Georg Pringsheim

(17 Anträge seit 1927),

der an der Deutschen Universität in Prag tätig war, dokumentiert. Bezogen auf seinen 1935

gestellten Antrag

„ Untersuchungen über die Physiologie und Ökologie der

Ernährung, hauptsächlich von

Algen und

Flagellaten“

hält der Kommentar zum Antrag fest: „Die Ablehnung erfolgte offenbar deshalb, weil

Pringsheim Jude war. Darauf hatte die Bundesleitung des Volksbundes für das Deutschtum im

Ausland (Volkswissenschaftlicher Arbeitskreis) die DFG

am 20. 5. 1935 hingewiesen. Pringsheim

wurde daraufhin von der DFG „aufgefordert, sämtliche ihm zur Verfügung gestellten Leihgaben

sofort zurückzugeben“.

Nach 1933 trat dann aber tatsächlich auch rasch eine Situation ein, die Für-und-Wider-Entscheidungen zu Anträgen jüdischer Wissenschaftler weitgehend obsolet machte – die DFG hatte sich sehr schnell an die neuen Umstände angepasst. Schon im Frühjahr 1933 wurden, so weisen es Katrin Orth und Sören Flachowsky nach, alle Anträge auf Stipendien, Forschungsvorhaben, Druckkostenzuschüsse usw. von jüdischen Wissenschaftlern abgelehnt oder gar nicht erst angenommen. Damit kam die DFG einem Erlass des Reichsinnenministeriums zuvor, der erst im September 1933 festlegte „dass eine Bewilligung von Stipendien durch die Notgemeinschaft an Nichtarier [...] nicht in Frage“ käme (vgl. Flachowsky, 2008: 111). Dass es hier Regelungsbedarf gab, war den Ministerialbeamten überhaupt erst durch ein DFG-Anschreiben klargeworden.

Aus politischen Gründen erfolgte Ablehnungen nach 1933

Sowohl politische als auch antisemitische Gründe lässt ein Fall erkennen, bei dem 1936 beantragte Gerätschaften deshalb nicht bereitgestellt wurden, weil der Antragsteller Herman F. Mark „nach dem von der DFG eingeholten Gutachten [...] 'Halbjude' “ war und „zu den 'aktivsten und gefährlichsten Gegnern der NSDAP' in Österreich“ zählte. Mark gilt als einer der wesentlichen Begründer der modernen Polymerwissenschaften. Er emigrierte 1938 und begründete nach verschiedenen Stationen 1944 das Institute of Polymer Research am Polytechnic Institute in Brooklyn – die erste Forschungseinrichtung in den USA, die sich ausschließlich der Polymerforschung widmete. Er stand diesem Institut bis 1964 als Direktor vor.

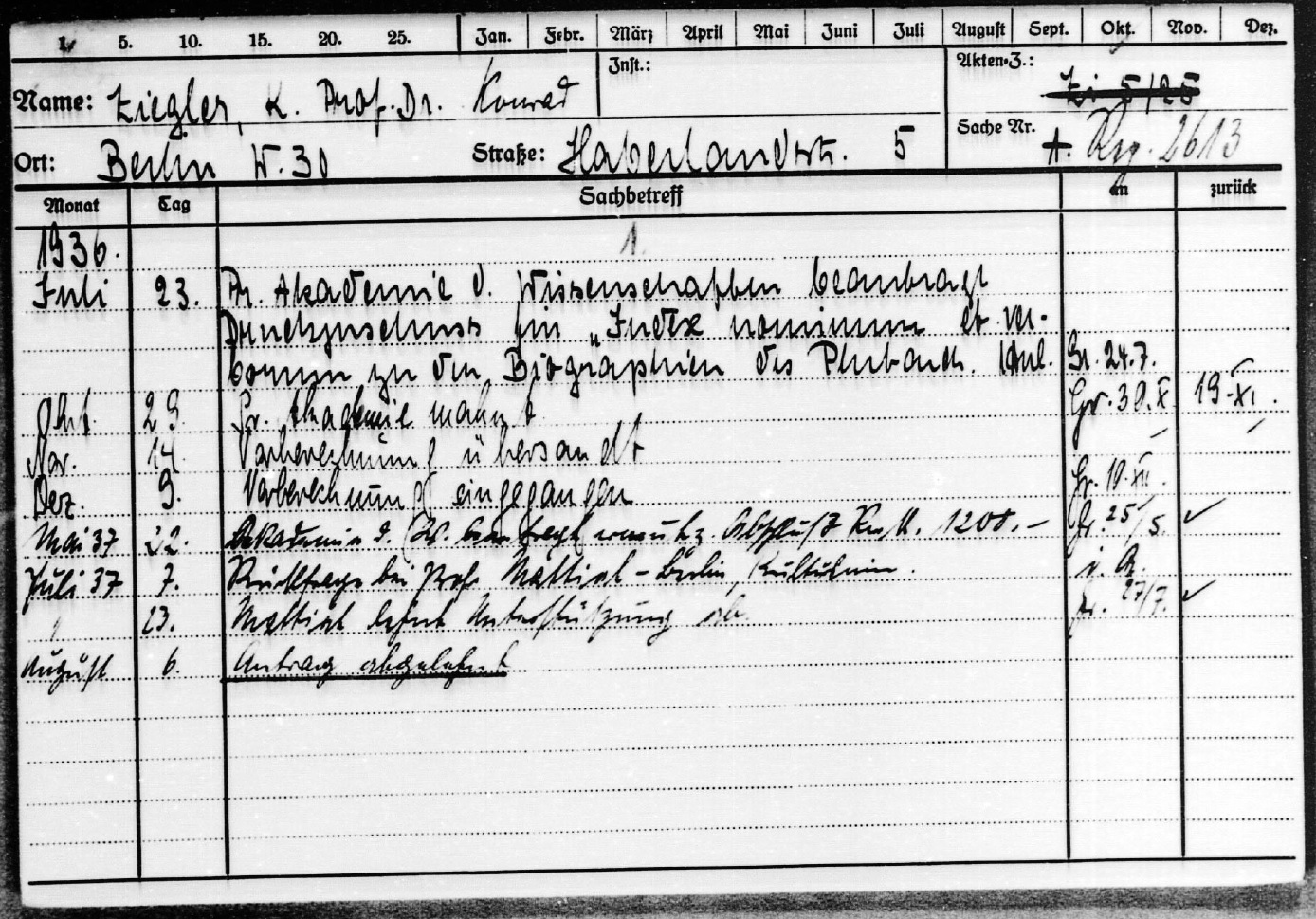

Der klassische Philologe Konrat Ziegler, Ordinarius an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, wo er 1926/27 Dekan der Philosophischen Fakultät und 1928/29 schließlich auch Rektor der Universität war, wurde im Mai 1933 aus dem Dienst entlassen, weil er sich als überzeugter Demokrat für die Weimarer Republik eingesetzt hatte. Er siedelte nach Berlin über und blieb weiter wissenschaftlich tätig. Sein DFG-Antrag zur Förderung der von ihm bearbeiteten Biographie Plutarchs, den als Co-Antragsteller so prominente Befürworter wie Ernst Heymann, Vorsitzender Sekretar der Preußischen Akademie der Wissenschaften sowie deren beständige Sekretare Heinrich Lüders und Max Planck unterstützten, wurde im August 1937 abgelehnt. Das negative Gutachten hält fest, dass Ziegler ein „Hauptexponent des Weimarer Systems (...), Angehöriger und rühriges Mitglied sowohl der Staatspartei als auch des Reichsbanners“ gewesen sei.

Förderakte von Konrat Ziegler, mit dem abgelehnten Antrag

Quelle: Bundesarchiv, Kartei des Reichsforschungsrats (ehem. BDC),

BArch R 26-III/799.

Die Frage, wo das „Politische“ beginnt, das einer DFG-Förderung ab Mitte der 30er-Jahre im Wege steht, ist nicht klar zu beantworten. Wie bei dem Wissenschaftshistoriker Lothar Mertens nachzulesen ist, hing das Urteil nicht selten vom besonderen Engagement des einen Fall bearbeitenden Referenten ab. So wurden etwa in Bezug auf den Göttinger Mathematiker Heinrich Heesch (eine Stipendien-Ablehnung, die in den für GEPRIS Historisch ausgewerteten Unterlagen nicht dokumentiert ist) gezielt Informationen eingeholt. Die Stellungnahme des zuständigen Institutsleiters, alle noch nicht entlassenen Assistenten seien unpolitisch, wurde vom ebenfalls konsultierten Göttinger Polizeidirektor und Bürgermeister wie folgt erläutert (Mertens, 2004: 287):

„Heesch ist der Typ des ‚Nur-Wissenschaftlers‘, der in der Wissenschaft das A und O seines Lebens sieht, dabei keinerlei politische und rassische Bedingtheiten sieht und kennt. Aus diesem Grunde ist er politisch betrachtet schwer zu verstehen. Er bedauert, wenn Wissenschaftler aus politischen und anderen Notwendigkeiten an ihrer freien Entfaltung irgendwie gehindert oder zurückgesetzt werden. Aus der Einstellung des Heesch ist zu schließen, daß er mit den jüdischen und marxistischen Kreisen des hiesigen ,Mathematischen Instituts' in enger Verbindung gestanden hat, die er aber nicht persönlich oder politisch, sondern rein wissenschaftlich schätzte, zumal er politisch vollkommen instinktlos sein soll.“

Heeschs Stipendienantrag wurde daraufhin abgelehnt. Er verließ die Universität und betätigte sich vorübergehend als Privatgelehrter. In dieser Zeit entwickelte er eine Lösung für das „reguläre Parkettierungsproblem“, das eine Antwort auf die 18te von 23 durch David Hilbert im Jahr 1900 als noch offen adressierte mathematische Fragen gibt. Heesch habilitierte 1958 und war danach als außerplanmäßiger Professor für Mathematik und theoretische Mechanik an der TH Hannover tätig (vgl. Mertens, 2004: 288).

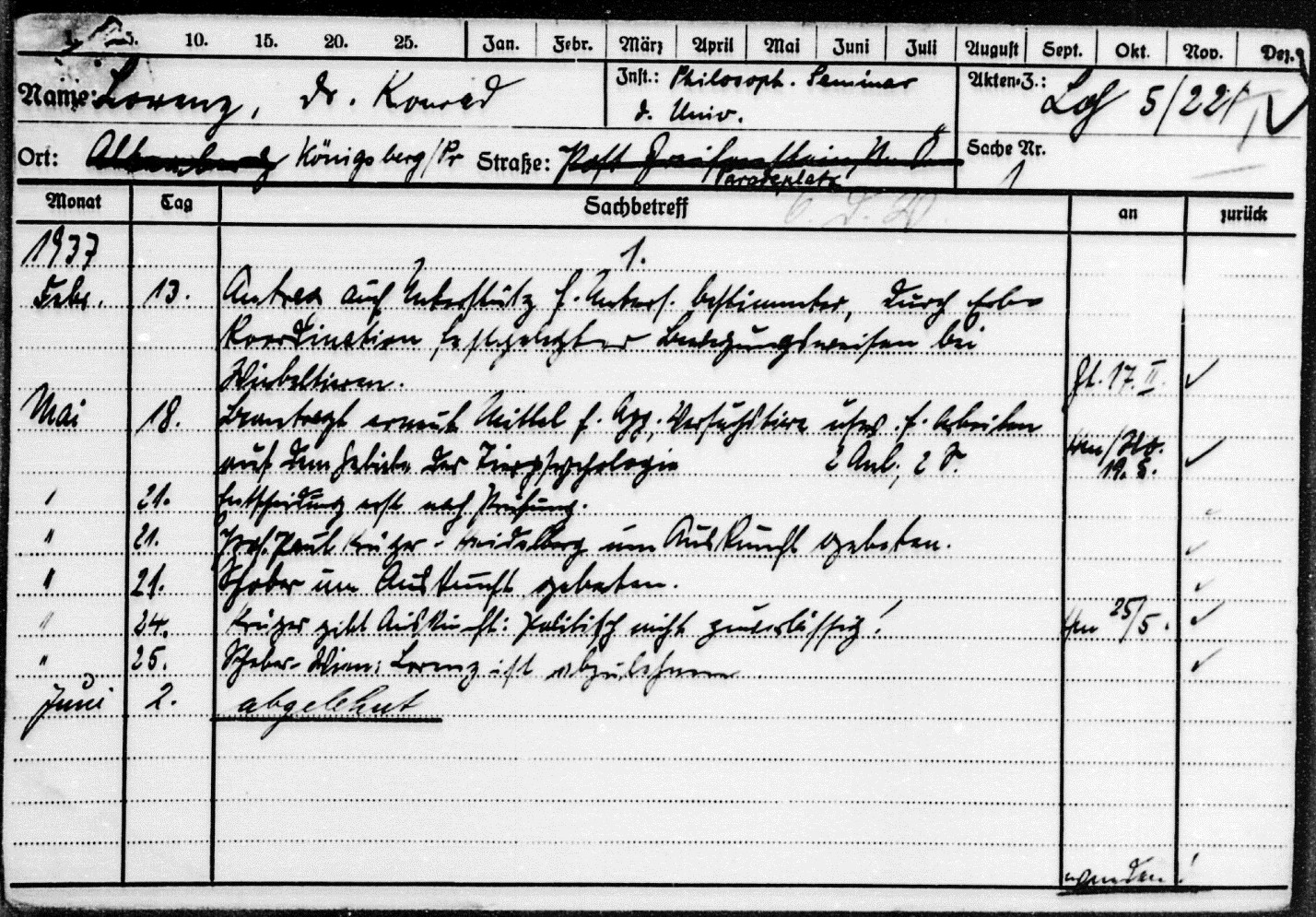

Förderakte von Konrad Lorenz, mit dem abgelehnten Antrag

Quelle: Bundesarchiv, Kartei des Reichsforschungsrats (ehem. BDC),

BArch R 26-III/791.

Ein prominentes Beispiel findet sich schließlich mit Bezug auf Konrad Lorenz, der 1973 für seine „Entdeckungen betreffend den Aufbau und die Auslösung von individuellen und sozialen Verhaltensmustern“ mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin geehrt wurde. Mit Bezug auf einen 1937 zunächst abgelehnten Sachbeihilfeantrag, mit dem Lorenz erfolglos um die Finanzierung von kinematographischem Material zur Aufnahme der Bewegungsweisen von Entenvögeln bat, findet sich bei Wikipedia der Hinweis, dass der Antrag zunächst trotz positiven Gutachtens abgelehnt wurde, mit der Begründung, dass „vor allem die politische Gesinnung und die Abstammung von Herrn Dr. Konrad Lorenz in Frage gestellt“ wurde. Unterstützt durch den Botaniker Fritz von Wettstein und weitere Akademiker reichte Lorenz wenige Monate später erneut einen Antrag auf Projektförderung ein. Fritz von Wettstein bescheinigte ihm nunmehr ausdrücklich, dieser habe „aus seiner Zustimmung zum Nationalsozialismus niemals ein Hehl gemacht“. Nachdem dies geklärt war, wurden seine einschlägigen Forschungen dann mit einem Stipendium und verschiedenen Sachbeihilfen von 1938 bis 1942 durch die DFG unterstützt.

Mangelnde Kriegswichtigkeit als Ablehnungsgrund

Ablehnungen erfahren dann schließlich ab Ende der 30er-Jahre zunehmend auch solche Anträge, denen „fehlende Kriegswichtigkeit“ (vereinzelt auch „fehlende Staatswichtigkeit“) attestiert wurde. Parallel zur Entwicklung sogenannter Forschungsaufträge, die vom Reichsforschungsrat eingeführt worden waren, um Kriegswichtigkeit als wesentliche Bedingung für die Zuteilung seltener, auch von der Industrie benötigter Materialien sowie die eventuell erforderliche Freistellung von Institutsmitarbeitern vom Wehrdienst (sogenannte Unabkömmlichstellung (UK)) zu organisieren, wurde auch bei normalen Geräte-, Stipendien-, Reise- und Sachbeihilfeanträgen Kriegswichtigkeit zum Thema. Eine Studie zur „ Verbreitung der Lebensweise der in Deutschland einheimischen Mäusearten“ am Institut für landwirtschaftliche Zoologie der Universität Berlin fiel dabei ebenso dem Rotstift zum Opfer wie ein Stipendium zur „Natur des Lignins“ am Chemischen Institut der Universität Halle (beide 1939). Die Finanzierung einer Untersuchung über die Ernährung des Arbeiters in Pommern am Städtischen Krankenhaus in Stettin wurde 1940 ebenso wegen mangelnder Kriegswichtigkeit abgelehnt wie der Antrag auf Papierbeschaffung für ein Werk über die Chor-Bücher der St.-Annen-Kirche zu Annaberg, vermutlich am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Freiburg.

Nichtförderung als fachliche Fehlentscheidung?

Die eben schlaglichtartig beleuchteten Fälle beziehen sich auf antisemitische oder politische Motive der Ablehnung von Anträgen. Mit der Offenlegung abgelehnter Anträge der Jahre 1920 bis 1945 eröffnet sich darüber hinaus die Möglichkeit, der Frage auf den Grund zu gehen, ob und inwieweit sich solche Ablehnungen auch auf Anträge bezogen, die es aus heutiger fachlicher Sicht wert gewesen wären, doch gefördert zu werden. Finden sich in den Daten Indizien, dass es seinerzeit auch Anträge gab, die jenseits des damals gültigen Mainstreams angesiedelt, also wenn man so will „ihrer Zeit voraus“ waren?

Angesichts der Tatsache, dass die generell dünne Datenlage von GEPRIS Historisch hierzu im Grunde genommen kein Urteil zulässt, erscheint es auf den ersten Blick schwierig, wenn nicht unmöglich, solche Fälle aus dem vorhandenen Material herauszudestillieren. Allerdings lassen sich zumindest Spuren aufnehmen, denen per vertieftem Aktenstudium und per Hinzuziehung weiterer Quellen auf den Grund zu gehen wäre. Zwei (verwandte) Beispiele seien hier als Anregung für eine solchermaßen vertiefte Auseinandersetzung herausgegriffen.

Bereits 1878 wurde auf der Pariser Weltausstellung eine sogenannte Sonnenkraftmaschine vorgestellt, Forschungen hierzu gründeten im hier betrachteten Zeitraum also schon auf einem gewissen Erfahrungsschatz. 1929/30 trat der Berliner Astronom Adolf Marcuse mit einem Antrag an die DFG heran, beschrieben mit „Abänderung und Erprobung einer neuen Sonnenkraftmaschine in einem sonnenstarken Klima“. Der Antrag wurde abgelehnt. Gedanken dazu hatte der bekennende Freimaurer bereits 1923 in dem Journal „Freidenker – Pionier“ unter dem Titel „Die neue Sonnenmaschine“ veröffentlicht (Band 53, S. 12ff.). Der 1860 geborene Marcuse starb 1930.

Auch Wilhelm Meier, ein zu jener Zeit nicht (mehr) institutionell gebundener Wissenschaftler aus Bernau am Chiemsee beschäftigte sich viele Jahre mit der Frage, wie Sonnenenergie energetisch zu nutzen wäre. Im Juni 1943 verwehrte ihm der Reichsforschungsrat nicht nur Mittel zur Beschaffung von Geräten und Baukosten für einen Kompositreflektor. Selbst der Wunsch nach Bereitstellung von Papier, auf dem sein Manuskript über Sonnenkraftmaschinen gedruckt und verbreitet werden sollte, blieb, nach notwendiger Konsultation des Wirtschaftsamts für Papier, unerfüllt. Zuvor hatte er bereits zwei einschlägige Aufsätze in der „Energie – Technische Fachzeitschrift“ (Energie Tech. Fachz.) (1941) und in der Zeitschrift „Tropen- und Kolonialtechnik“ (1942) veröffentlicht. Heute ist der Autor weitgehend vergessen bzw. findet allenfalls auf peripheren Webseiten wie „Tourist in Stuttgart“ anekdotisch Erwähnung – einer Seite, die Stuttgart als „die Hauptstadt der Tüftler“ bewirbt und neben dem Erfinder des ersten Büstenhalters, der Maschinenpistole oder der ersten Stechuhr der Welt eben auch diesen Sonnenkraft-Pionier würdigt. Maiers (bisher unbearbeiteter) Nachlass wird heute im Deutschen Museum in München aufbewahrt, sechs Schachteln, 1 Mappe mit Manuskripten, Skizze und weiteren Unterlagen zu Sonnenkraftmaschinen. Das Material wartet darauf, näher ausgewertet zu werden!

Kuriosa

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass man in GEPRIS Historisch auch Chancen hat, auf das ein

oder andere „Kuriosum“ zu stoßen. Zumindest die folgenden Beispiele machen es trotz dünner

Aktenlage leicht nachvollziehbar, warum diese Anträge seinerzeit abgelehnt wurden. So gelingt es

einem Antragsteller etwa nicht, für eine Studienreise nach Schweden und Norwegen die

erforderlichen Mittel einzuwerben, weil der hierfür angegebene „

Zweck: Kennenlernen von Land und

Leuten“

den Gutachter vermutlich nicht vollumfänglich überzeugte. Abgelehnt wurde auch der 1936

eingegangene

Antrag

des Dresdner Ingenieurs Max Brunner auf

„Unterstützung notleidender

Schriftsteller“. Zunächst abschlägig beschieden wurde auch ein 1935 eingereichter Antrag auf

„

Beschaffung eines Kraftwagens und der

Ausbildung von 2-3 Herren in der Bedienung

".

Vermutlich war es dem mit dem Fall befassten Gutachter nicht gegeben, den wahren Stellenwert

dieser Unterstützung für die den Kontext bildenden Untersuchungen auf dem Gebiet der

Erbpathologie zu erfassen. Aber der Antragsteller ließ sich nicht beirren. Zwei Jahre später

schätzte er die geänderten Rahmenbedingungen für diese Art von „Sonderbehandlung“ zu Recht

günstiger ein. Als er dem nun verantwortlichen Reichsforschungsrat den

Antrag

noch einmal vorlegte, wurde er schlussendlich doch bewilligt. Weniger Erfolg hatte dagegen der

Anfang 1937 eingereichte Antrag des institutionell ungebundenen Berliners Franz Freundlich

„auf etliche hundert Mark“, offensichtlich ohne weitere Begründung.

Hier hält die Aktennotiz

fest: „Die DFG empfahl Freundlich in einem persönlichen Gespräch, bemüht zu sein, wieder in

einen ordentlichen Beruf hineinzukommen' “. Der Antrag wurde wenige Tage nach Eingang „zu

den

Akten genommen“.

Literatur

Flachowsky, Sören, 2008: Von der Notgemeinschaft zum Reichsforschungsrat. Wissenschaftspolitik im Kontext von Autarkie, Aufrüstung und Krieg, Stuttgart.

Grüttner, Michael und Sven Kinas, 2007: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten 1933–1945. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 55, 1:123-186.

Mertens, Lothar, 2004: „Nur politisch Würdige“. Die DFG-Forschungsförderung im Dritten Reich 1933–1937, Berlin.

Notgemeinschaft 1926: Fünfter Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft über ihre Tätigkeit vom 1. April 1925 bis zum 31. März 1926, Berlin.

Notgemeinschaft 1927: Sechster Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft über ihre Tätigkeit vom 1. April 1926 bis zum 31. März 1927, Berlin.

Notgemeinschaft 1932: Elfter Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft über ihre Tätigkeit vom 1. April 1931 bis zum 31. März 1932, Berlin.

Notgemeinschaft 1933: Zwölfter Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft über ihre Tätigkeit vom 1. April 1932 bis zum 31. März 1933, Berlin.

Orth, Karin, 2016: Die NS-Vertreibung der jüdischen Gelehrten. Die Politik der Deutschen Forschungsgemeinschaft und die Reaktionen der Betroffenen, Göttingen.

Orth, Karin, 2018: Vertreibung aus dem Wissenschaftssystem. Gedenkbuch für die im Nationalsozialismus vertriebenen Gremienmitglieder der DFG, Stuttgart.

- Zuletzt aktualisiert: 05.12.2025 09:11